アジロ綴じと無線綴じの違いは何ですか?

無線とじと中綴じのメリットは何ですか?

製本方法には大きく分けて無線綴じと中綴じの二種類があります。 無線綴じは強度があるためページ数の多い冊子に適しており、表紙を厚いものにすると高級感のあるしっかりした冊子に仕上がります。 中綴じはノド(綴じ代)まで開けるため、見開きでのデザインに適した製本方法で、部数が多くなると単価が安くなる製本方法です。

キャッシュ

くるみ綴じと無線綴じの違いは何ですか?

「くるみ製本」とは、呼び名のとおり、本文を表紙でくるむように作る製本方法です。 本文と表紙は別々に印刷して、合成糊で、表紙に本文を接着して綴じます。 綴る際に針や糸は使用しないので「無線綴じ」とも呼ばれます。 ホッチキスなどでは止められない150ページ以上の冊子でもくるみ製本なら綴ることができます。

くるみ製本と中綴じの違いは何ですか?

中綴じなどのホチキスで留めるタイプの製本方法というのは、ページ数が多いものを作成することはできません。 しかし、くるみ製本の場合には、100ページ以上のページ数の多い冊子も作ることができます。 くるみ製本は背表紙がありますので、ページ数が増えれば増えるほど、冊子そのものも分厚くなります。

無線綴じとは何ですか?

無線綴じとは、中のページを表紙で包み背の部分を特殊糊で固める本格的な製本方式です。 総合カタログ、商品カタログ、価格表、小冊子、マニュアル(取扱説明書)、報告書、ガイドブック、図録、写真集、公演パンフレット、記念誌、情報誌、同人誌 etc.

無線綴じ 中綴じ どっちが安い?

安さなら「中綴じ」 無線綴じに比べ、中綴じの方が製本料金が安いので、ページ数や用紙など他の条件が同じでも、印刷製本全体の価格は中綴じの方が安くなります。 少部数なら気にならずとも、部数が大きくなると価格差は広がり、予算によって製本方法が変わることもあるでしょう。

無線綴じ 何枚から?

無線綴じの最低ページ数は4ページ、最大ページ数は800ページ 最低、最大ページ数は印刷会社によって対応ページ数が異なりますので、注文前に確認しましょう。 紙を折って真ん中を針金で留める中綴じよりも、大量のページ数を綴じることができます。

くるみ本とは何ですか?

くるみ製本とは 「くるみ製本」とは、文章や画像が印刷された本文を、1枚の表紙用紙でグルッと「くるむ」ようにして製本する製本タイプのことです。 このように「くるみ製本」の「くるみ」というのは、品物を包装紙などで「くるむ」のと同じ意味で、その製本方法から「くるみ製本」という名前で呼ばれています。

くるみ表紙とはどういう意味ですか?

冊子の製本方法の一つです。 本文を表紙でくるむように取り付けることからこう呼ばれています。 「くるみ製本」や「くるみ綴じ」とも呼ばれます。 「無線綴じ」と同じものを指します。

無線綴じのやり方は?

無線綴じの場合は、印刷した紙を重ねクリップで固定し、背を糊付けして最後にクルッと糊付けした背の部分を表紙用紙で包むようにすると完成です。 背の部分にカッターなどで切り込みを入れると糊が定着しやすく頑丈に製本できます。 中綴じの場合は最後に真ん中を中綴じ用ステープラー(ホッチキス)で綴じたら完成です。

中綴じ製本のメリットは?

中綴じ製本のメリットページの開きが良い少ないページ数でも製本できる低予算で作成できる納期が短い4ページ単位という制限があるページ数の多い冊子には合わないズレが生じる場合がある背表紙がなく、本棚に並べたとき見つけづらい

中綴じのデメリットは?

中綴じにもデメリットがありますが、中綴じのデメリットは見開きの中心部分をホッチキスを使用して綴じますので、強度という面ではあまり強くありません。 ページ数が多い冊子においてはおすすめできません。 用紙の厚さにもよりますが、最大でも80ページ程度までしか綴ることができません。

無線綴じ冊子を自作するにはどうすればいいですか?

無線綴じの場合は、印刷した紙を重ねクリップで固定し、背を糊付けして最後にクルッと糊付けした背の部分を表紙用紙で包むようにすると完成です。 背の部分にカッターなどで切り込みを入れると糊が定着しやすく頑丈に製本できます。

くるみ綴じのやり方は?

プロが行うくるみ製本による冊子の作り方は、とてもシンプルです。 折り丁を重ねて背表紙部分をのりで綴じていきます。 中綴じのように中心の折り目を重ねるのではなく、折り丁と折り丁とを上に重ねていきます。 そして専用の接着剤を使用しますが、接着剤がよりしっかりとまんべんなくつくように、用紙の背部分を削り、あえて粗くします。

印刷用語のくるみとは?

くるみ とは 製本方法の一種で、「くるみ製本」とも呼ばれ、本文部分を表紙でくるむことに由来した名称です。 二つ折りにした用紙(本文部分)を数枚ずつにまとめ、背になる部分に切り込みを入れて表紙を糊づけします。 中心に綴じ目がないのが特徴で、中心部がかさばらないので、ページ数が多めの冊子の作成に使用されます。

中綴じ本とは何ですか?

中綴じはスタンダードな製本方法のひとつで、印刷した用紙を重ねて中心から二つ折りにし、折った部分を針金や糸で綴じる方法です。 本の外側から内側にステープル(針金)を打ち込む形が一般的で、この場合は「針金綴じ」とも呼ばれます。 ページ数の少ない小冊子やカタログ、週刊誌などに広く使われる方法です。

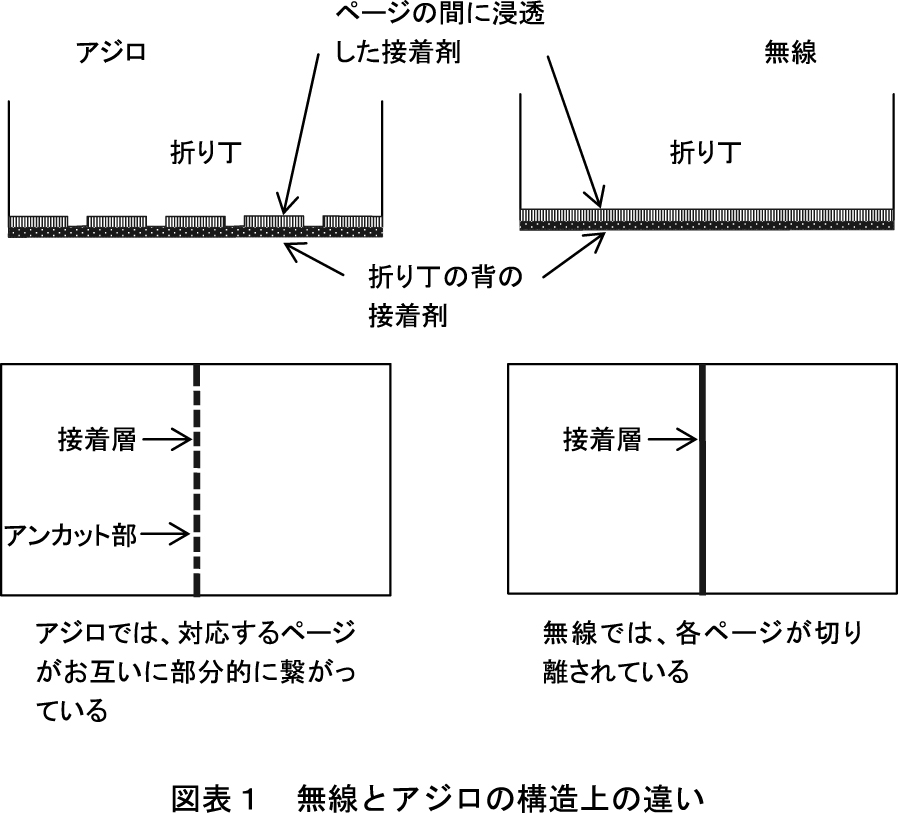

あじろ綴じのやり方は?

あじろ綴じの場合、本文を折る過程で本の背になる部分にミシン目状のスリットを入れます。 このスリットの大きさは、印刷加工先によって異なりますが、10~15mm程度のスリットを5mm程度の間隔で入れるのが一般的です。 このスリットが「あじろ」と呼ばれるものです。

中綴じを自分でするにはどうすればいいですか?

3. 家庭用ホッチキスと身近にある道具で中綴じ冊子を作る方法原稿を2つに折り、折り目を作る段ボールの上に原稿を広げておき、ホッチキスを180度開いた状態にして、折り目の部分にホッチキスを押さえて差し込む針が用紙と段ボールに貫通したら針と段ボールを離し、原稿の裏側に針が出ている状態にする

くるみとじとは何ですか?

無線綴じ(くるみ製本、くるみ綴じ)とは? 無線綴じとは、本文の束(折り丁)の背の部分を製本用の強力な接着材で固め、表紙用紙でくるんで綴じる本格的な製本方法です。 線(針金、ホチキス、糸など)を使わずに本文を綴じることから、そのように呼ばれています。

くるみ表紙とは何ですか?

冊子の製本方法の一つです。 本文を表紙でくるむように取り付けることからこう呼ばれています。 「くるみ製本」や「くるみ綴じ」とも呼ばれます。 「無線綴じ」と同じものを指します。

クルミ表紙とは何ですか?

くるみ表紙 とは 製本方法の一種で、「くるみ製本」とも呼ばれ、本文部分を表紙でくるむことに由来した名称です。 二つ折りにした用紙(本文部分)を数枚ずつにまとめ、背になる部分に切り込みを入れて表紙を糊づけします。 中心に綴じ目がないのが特徴で、中心部がかさばらないので、ページ数が多めの冊子の作成に使用されます。

0 Comments