アジロ綴じとは何ですか?

無線とじと中綴じのメリットは何ですか?

製本方法には大きく分けて無線綴じと中綴じの二種類があります。 無線綴じは強度があるためページ数の多い冊子に適しており、表紙を厚いものにすると高級感のあるしっかりした冊子に仕上がります。 中綴じはノド(綴じ代)まで開けるため、見開きでのデザインに適した製本方法で、部数が多くなると単価が安くなる製本方法です。

無線綴じとアジロ綴じの違いは何ですか?

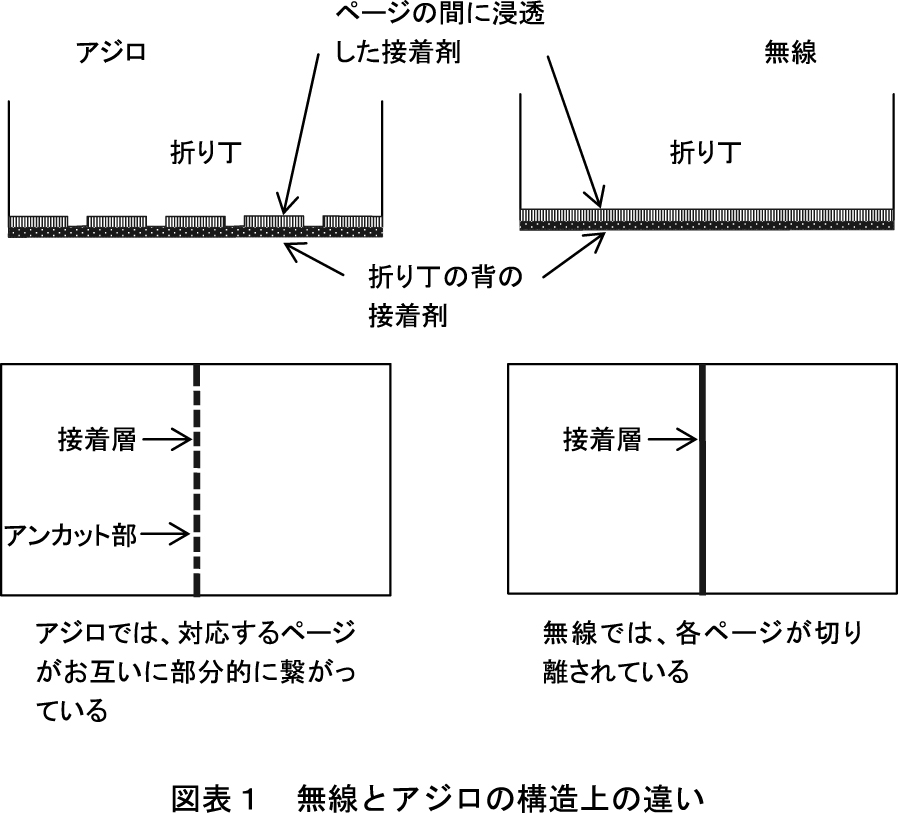

あじろ綴じと無線綴じは、同じ製本方法として分類されることがあります。 違いを挙げるとすれば、接着剤を塗布する背の部分に切れ目を入れ、そこから接着剤を浸透させることです。 使用感としては、あじろ綴じは無線綴じよりも丈夫で長持ちし、無線綴じよりも開きやすい、という特徴があります。

キャッシュ

くるみ製本と中綴じの違いは何ですか?

くるみ製本は糊で綴じた本文に表紙を接着するのに対し、中綴じは糊を使わず、表紙・本文を重ねて数カ所、針金や糸で綴じます。 くるみ製本は中綴じよりも多くのページ数を綴じることができ、数百ページの冊子にも対応できるのが特徴です。 逆に、少ないページ数の冊子にはくるみ製本は向いていません。

あじろ綴じのやり方は?

無線綴じでは、折り丁の背面部分を切り取ってからページをバラバラに切り離します。 そして露出した紙の断面部分に接着剤を塗りつけて、固めることによってそれぞれのページをつないでいきます。 その一方で、あじろ綴じというのは、折り丁の背面部分に15㎜ほどの切り込みを入れて、5㎜程度のミシン刃を入れます。

無線綴じ 中綴じ どっちが安い?

安さなら「中綴じ」 無線綴じに比べ、中綴じの方が製本料金が安いので、ページ数や用紙など他の条件が同じでも、印刷製本全体の価格は中綴じの方が安くなります。 少部数なら気にならずとも、部数が大きくなると価格差は広がり、予算によって製本方法が変わることもあるでしょう。

無線綴じと中綴じの違いは何ですか?

中綴じは根元まで開いてしっかりと見ることができますが、無線綴じは本文を糊で接着しているため、根元部分が開きづらく、ページ数が多いほどやや読みづらくなります。 最後に、対応ページ数の違いです。 無線綴じは100ページ以上でも製本が行えますが中綴じでは製本が難しく対応できない場合があります。

中綴じと無線綴じの違いは何ですか?

中綴じは根元まで開いてしっかりと見ることができますが、無線綴じは本文を糊で接着しているため、根元部分が開きづらく、ページ数が多いほどやや読みづらくなります。 最後に、対応ページ数の違いです。 無線綴じは100ページ以上でも製本が行えますが中綴じでは製本が難しく対応できない場合があります。

無線綴じとは何ですか?

「無線綴じ」とは、印刷された本文を表紙でくるみ、背表紙部分に接着糊を付けて綴じる冊子の製本方法です。 本文の背を糊で固めて表紙を接着するため、仕上がった背には糸や針金で綴じるような「線」が出ないことから「無線」綴じと名付けられました。

くるみ表紙とはどういう意味ですか?

冊子の製本方法の一つです。 本文を表紙でくるむように取り付けることからこう呼ばれています。 「くるみ製本」や「くるみ綴じ」とも呼ばれます。 「無線綴じ」と同じものを指します。

糸かがり綴じとは何ですか?

本の背の部分を糸を用いて綴じていく製本方法です。 糸で綴じた後下固めとして接着剤が塗布されます。 用紙の種類、連量、判型、束厚などによって、最適な綴じ糸の太さや糸質を選択することで仕上りを丈夫にすることができるので、長い期間繰り返し使う辞書や教本などページ数が多いハードカバーの書籍に多く用いられます。

中綴じのデメリットは?

中綴じにもデメリットがありますが、中綴じのデメリットは見開きの中心部分をホッチキスを使用して綴じますので、強度という面ではあまり強くありません。 ページ数が多い冊子においてはおすすめできません。 用紙の厚さにもよりますが、最大でも80ページ程度までしか綴ることができません。

中綴じ製本のメリットは?

中綴じ製本のメリットページの開きが良い少ないページ数でも製本できる低予算で作成できる納期が短い4ページ単位という制限があるページ数の多い冊子には合わないズレが生じる場合がある背表紙がなく、本棚に並べたとき見つけづらい

中綴じ本とは何ですか?

中綴じはスタンダードな製本方法のひとつで、印刷した用紙を重ねて中心から二つ折りにし、折った部分を針金や糸で綴じる方法です。 本の外側から内側にステープル(針金)を打ち込む形が一般的で、この場合は「針金綴じ」とも呼ばれます。 ページ数の少ない小冊子やカタログ、週刊誌などに広く使われる方法です。

無線綴じノートとは何ですか?

ノートの綴じ方「無線綴じ」

無線綴じとは、本文の背と表紙を特殊な糊で固定した製本方法です。 背表紙がまっすぐ平らになって、冊子全体がきれいな直方体に仕上がります。 大学ノートや日記帳、手帳、文庫風のノートは全て無線綴じで製本されています。 ページ数の少ないノートや小学生向けの学習ノートの製本方法は主に中綴じです。

印刷用語のくるみとは?

くるみ とは 製本方法の一種で、「くるみ製本」とも呼ばれ、本文部分を表紙でくるむことに由来した名称です。 二つ折りにした用紙(本文部分)を数枚ずつにまとめ、背になる部分に切り込みを入れて表紙を糊づけします。 中心に綴じ目がないのが特徴で、中心部がかさばらないので、ページ数が多めの冊子の作成に使用されます。

糸を用いて綴じる製本方法とは?

糸を用いて綴じる製本方法を指します。 耐久性に優れているのが特徴で、糸綴じの種類には、本の背を糸でかがって綴じ合わせる「糸かがり綴じ」や、冊子を開いた中央または側面をミシン糸で綴じる「ミシン綴じ」があります。 糸かがり綴じは辞典や写真集等、ミシン綴じはノートや銀行の通帳等によく用いられます。

糸綴じのメリットは?

本を糸で綴じる伝統的な上製本

糸かがり綴じはミシン綴じでは綴じられない、40ページを超える上製本にも対応でき、製本強度が強く、大きく開いてもページが脱落しないことが最大のメリットです。 「頻繁に開閉を繰り返す」「ページを大きく開く」「厚い本文用紙で製本する」「ページ数の多い本を製本する」などの用途にご利用ください。

スクラム製本とは何ですか?

スクラム製本とは、二つ折りにした紙を重ねて一つの冊子にまとめる製本方法です。 新聞で使われている製本方法で、「新聞形式製本」とも呼ばれます。 二つ折りにした紙の背の中央を針で綴じる「中綴じ」と見た目が似ていますが、スクラム印刷では針や糊で冊子を綴じることはしません。

中綴じのコツは?

ホッチキスを挟める状態ではなく、180度開いた状態にしてください。 針が付いている位置を確認し、書類のすべてのページを二つ折りにします。 そしてホッチキスの針がついている位置が折り目にくるようにします。 ホッチキスを上から強く押して書類に差し込み、後は書類を裏返しにして飛び出ている部分をリムーバーで畳み込みます。

糸綴じノートのデメリットは?

・糸綴じ糸綴じは丈夫でバラバラになりにくく、長期保存に向いています。 また、開くとふんわりと盛り上がる特徴があります。 しかし片方のページを破るともう一方のページが外れてしまうというデメリットがあります。

0 Comments