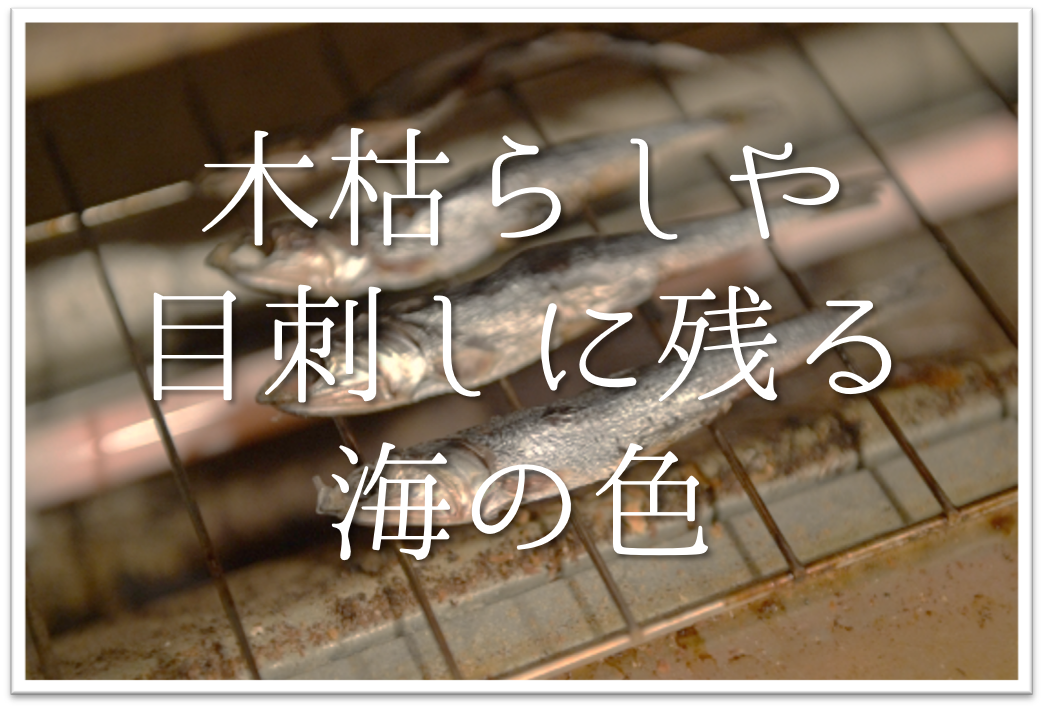

目刺しに残る海の色とはどういう意味ですか?

「木枯らしや」とはどういう意味ですか?

「木枯らし」は、文字どおり「木を吹き枯らす(もの)」の意味で、晩秋から初冬にかけて木の葉を吹き散らすほどに吹く冷たい北よりの強風のことです。

木枯らしや目刺しに残る海の色は季語ですか?

木がらしや目刺にのこる海のいろ

こがらしは冬の季語で、目刺というのはイワシです。 冬の曇天の海とイワシの銀灰色を重ねているのです。

木がらしや東京の日のありどころ 季節?

木がらしや東京の日のありどころ

| 作 者 | 芥川龍之介 |

|---|---|

| 季 節 | 冬 |

| 出 典 | 澄江堂句集 |

| 前 書 | |

| 評 言 |

団栗の共に掃かるる落葉かなの意味は?

『 団栗(どんぐり)の 共に掃かるる 落葉哉 』

意味:どんぐりが共に掃かれてきた落ち葉であることだ。 落ち葉に隠れていたどんぐりが、落ち葉掃除の際に一緒に掃かれてきた、というよくある風景を詠んでいます。 気が付かずに焚き火にするとたまにどんぐりが爆ぜるため、混ざらないように気をつけていたのでしょう。

「野分」とはどういう意味ですか?

の-わき 【野分】 秋に吹く激しい風。 今の台風に当たる。 「のわけ」とも。

「がらし」とはどういう意味ですか?

螺子は「らし」と書きますが螺子はネジのことを意味します。 螺子と書いてネジと読みます。

「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の季語は?

たとえば、「雪とけて村いっぱいの子どもかな」という俳句の季語は「雪とけて」。 雪がとけること、つまり「雪どけ」は、春の季語です。

青蛙はいつの季語?

「蛙」は春の季語なんです。 でも、この「青蛙、雨蛙、枝蛙(全て同じ意味)」は夏の季語です。

藤の花雫とめたるたまゆらやの意味は?

『 藤の花 雫とめたる たまゆらや 』

意味:藤の花が雫をとどめている。 その雫はまるで玉のようにこすれ合う音がするようだ。 「たまゆら」とは玉がこすれ合うかすかな響きのことを意味します。 藤の花にたまった雫が、美しい玉のように見えたという一句です。

木枯らしの俳句は?

木枯らし(凩)の俳句 30選 -こがらし-1.1 木枯に 押されて我も 人も行く1.2 木枯に 波のうち合ふ 暗さかな1.3 木枯の うち白めゆくや 川の面1.4 木枯の 竹山越えて 滝の音1.5 木枯や 楠くぐりぬく 濠の水1.6 木枯や すかと芭蕉葉 切りすてん1.7 木枯しや 竹に隠れて しづまりぬ

「上達部」とはどういう意味ですか?

かんだち-め 【上達部】

公卿(くぎよう)。 大臣・大納言・中納言・参議、及び三位(さんみ)以上の者。 上級の役人。 「かんだちべ」とも。

秋に吹く暴風は?

秋から初冬にかけて吹く、主として台風による暴風のことで、「のわけ」ともいう。

やれ打つな蠅が手をすり足をする」はどの季節の句?

季語は「蠅」で夏の句。 「おい、殺すな。 蠅が手を摺(す)り、足を摺り合わせて命乞いしているじゃないか」という意味のユーモラスな句である。

静かさや岩にしみ入る蝉の声の季語は?

こちらの俳句に含まれている季語は「蝉」で、夏の季語(夏を表現する言葉)です。 また、曾良の日記では芭蕉が旧暦の5月27日にこの句を詠んだことが記載されています。

青蛙おのれもペンキぬりたてかの作者は誰ですか?

こちらの句の作者は「芥川龍之介」です。

青蛙おのれもペンキぬりたてかのとはどういう意味ですか?

季語は「青蛙」で、初夏に登場する生き物です。 "青蛙おのれもペンキぬりたてか"とは、初夏の緑色が鮮やかになった時期に、青蛙(アオガエル)がその色彩の鮮やかさからまるで新鮮なペンキを塗りたてのようだという比喩を表現しています。 この詩的表現は、芥川の観察力と洞察力、そしてユーモラスな視点を示しています。

「たまゆら」の古語は?

たまゆら(玉響)は、勾玉同士が触れ合ってたてる微かな音のこと。 転じて、「ほんのしばらくの間」「一瞬」(瞬間)、あるいは「かすか」を意味する古語。

「たまゆら」の使い方は?

たま‐ゆら【玉▽響】

[副]少しの間。 ほんのしばらく。 [補説]「 玉響 たまかぎる きのふの夕見しものを今日の 朝 あした に恋ふべきものか」〈万・二三九一〉の「玉響」を「たまゆらに」とよんだところからできた語。 玉がゆらぎ触れ合うことのかすかなところから、「しばし」「かすか」の意味に用いられた。

木枯らしや鐘に小石を吹き当てるとはどういう意味ですか?

『 木枯や 鐘に小石を 吹きあてる 』

意味:木枯らしが吹いているなぁ。 鐘に風で巻き上げられた小石が吹き当てられて音が鳴っている。 小石とはいえ石が吹き上げられて鐘に当たるほどの強い風だということがわかる表現です。

カエルは季語ですか?

冬の間は土の浅いところなどで冬眠していた蛙が、とうとう目覚め、声を上げ始めるころです。 蛙の鳴く声が聞こえてきたら、季節は春。 松尾芭蕉が詠んだこの句を思い浮かべます。 蛙は春の季語です。

0 Comments