施ゆうタイルとは何ですか?

タイルの施ゆうとは?

施釉タイル(セユウタイル)

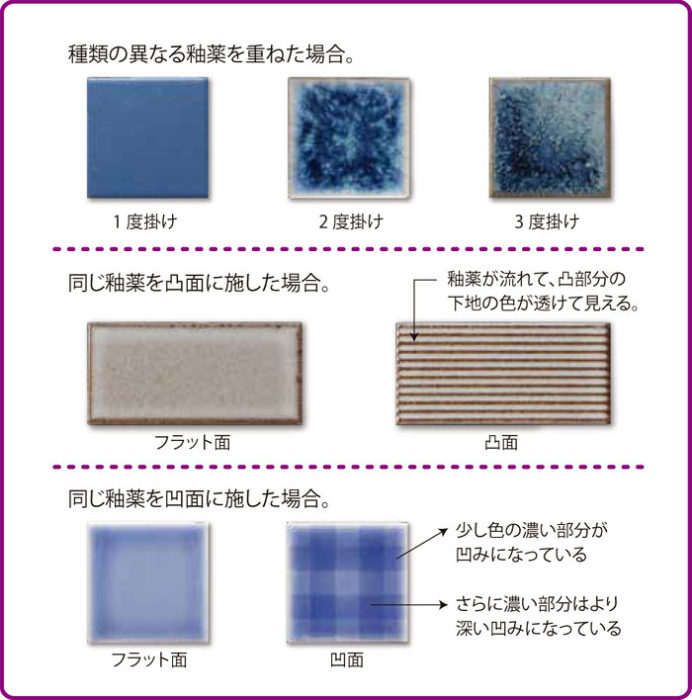

「施釉タイル」とは、素焼きの無釉タイルではなく、表面に釉薬を施したタイルのこと。 釉薬に含まれている顔料があるため、表面に着色することができる。 白地のタイルと年度内に鉄分などが含まれている有色素地のタイルがあり、それぞれに色合いも異なる。

施釉陶とは何ですか?

素地が土で、成形後、素焼きした後、釉薬を掛けて焼成したもの。

無釉タイルとは何ですか?

「無釉タイル」とは、タイルの表面に釉薬をかけないで製造されたタイルのこと。 釉薬とは、粘土や灰を水に混ぜた液体で、高温で焼き上げるとガラス質となる。 無釉タイルに対して、釉薬をかけてつるっとした表面のタイルのことを、施釉タイルと言う。

「無釉」とはどういう意味ですか?

「無釉」とは、陶器のなかでも、釉薬を使って焼き上げていない物のこと。 釉薬は、顔料によって表面の色を作り出す。 白い素地に施す場合と、有色素地に対して細濾した物があるが、釉薬を使わないことによって、素材その物の色を引き出すことができる。

無釉と施釉の違いは何ですか?

タイルの表面を覆うガラス質の被膜のことを「釉薬(ゆうやく/うわぐすり)」と言い、表面に釉薬を施されたタイルを「施釉タイル」、釉薬が施されていないタイルを「無釉タイル」と呼びます。 無釉タイルが素地そのものの色になるのに対して、施釉タイルは表面に施す「釉薬」がタイルの色を作ります。

ラスタータイルの見分け方は?

ラスタータイル 磁器タイルを真空の中に入れてコバルトや様々な鉱物を配合して真空蒸着で表面に金属を溶かして付着さて造るタイル。 見分け方は太陽が当たるときらきら光り、まるで貝殻のようにキレイなタイル。

「施釉」の読み方は?

今日、皆さんが取り組んでいたのが「施釉(せゆう)」の工程。 焼くとガラス質に溶ける粉、釉薬(ゆうやく)を水に溶き、吸水性がある素焼生地にかけて吸着させます。

無釉陶器の読み方は?

無釉(むゆう) 無釉とは焼き物の表面にガラス質のコーティングである釉薬がかかっていない商品です。

「無釉薬」の読み方は?

陶磁器やタイル・瓦などの表面を、釉(うわぐすり)をかけないで仕上げること。 素焼きの材質感が特徴です。 釉薬(ゆうやく)とは陶磁器の表面に付着したガラスの層のことです。

「無釉」の読み方は?

無釉(むゆう) 無釉とは焼き物の表面にガラス質のコーティングである釉薬がかかっていない商品です。

灰釉陶器の生産地はどこか?

灰釉陶器は尾張及びその周辺で生産され日本各地に流通した。

「紫釉」の読み方は?

紫釉 【しがらき釉薬(本焼用)】陶芸材料

なぜ釉薬をかけるのか?

釉薬(ゆうやく・うわぐすり)は、陶磁器の表面を覆うガラス質の膜のこと。 せっ器や土器以外のほとんどの陶磁器には、釉薬が掛かっています。 陶磁器の素地に水や汚れが染み込むことを防ぎ、丈夫で扱いやすくします。 同時に、さまざまな色や質感などを表現します。

「無釉瓦」の読み方は?

無釉薬瓦(むゆうやくかわら)

粘土の段階で金属酸化物(二酸化マンガン、酸化第二鉄)を練り込んだり、焼成時の窯内を酸化や還元などのコントロールをする事で、独特の窯変色を造ります。

奈良三彩とは何ですか?

解説 素焼きの壺の表面に白土を化粧塗りしたのち、2種類の釉(うわぐすり)をかけて焼くことで、緑や黄色がまだらに発色した作品。 こうした配色や技法は、中国の唐に技術を学んで、奈良時代の日本で行われたもので、奈良三彩と呼ばれる。

磁器とは何ですか?

磁器とは、主原料に陶石を用いており1,200〜1,400℃程度で焼いたものです。 具体的には、陶石を砕いて粉末化した石粉を使用します。 そのため、別名では「石物」とも呼ばれる器です。 陶器と比較すると、吸水性が非常に低く硬度が高い点が特徴となっています。

釉薬とうわぐすりの違いは何ですか?

釉薬とは陶磁器の表面に付着したガラスの層のことです。 釉薬のことを単に「うわぐすり」ともいいます。 材料は種類によって異なりますが、代表的なものに灰釉(はいゆう・かいゆう)があります。 これは草木の灰と、長石などの砕いた土石類を水で熔いたものです。

釉薬とガラスの違いは何ですか?

一般的なガラスは主に珪砂、石灰石、ソーダ灰などの原料が基本ですが、釉薬ではこれらに加えて長石や粘土なども多く用います。 よく使われる福島長石ではモル比にして含SiO2に対して約16.4%、朝鮮カオリン(粘土)では約49.3%もAl2O3が含まれています。

甍と瓦の違いは何ですか?

A:甍(いらか)とは「瓦の屋根」を意味する。 瓦(かわら)とは「粘土を一定の形に作り窯で焼いたもの、主に屋根を葺(ふ)く材料」を意味する。

奈良三彩と唐三彩の違いは何ですか?

奈良三彩は、器の形、作り方、釉薬の塗り方など、いろいろな点で、唐三彩と違っています。 どうやら、唐の工人の直接的な技術指導はなく、お手本にする唐三彩と、必要な知識だけを中国から持ち帰り、日本の職人達が独自にアレンジして奈良三彩を生み出したと考えられるのです。

0 Comments