お盆の準備期間は?

お盆の準備は 何日からしたらいいですか?

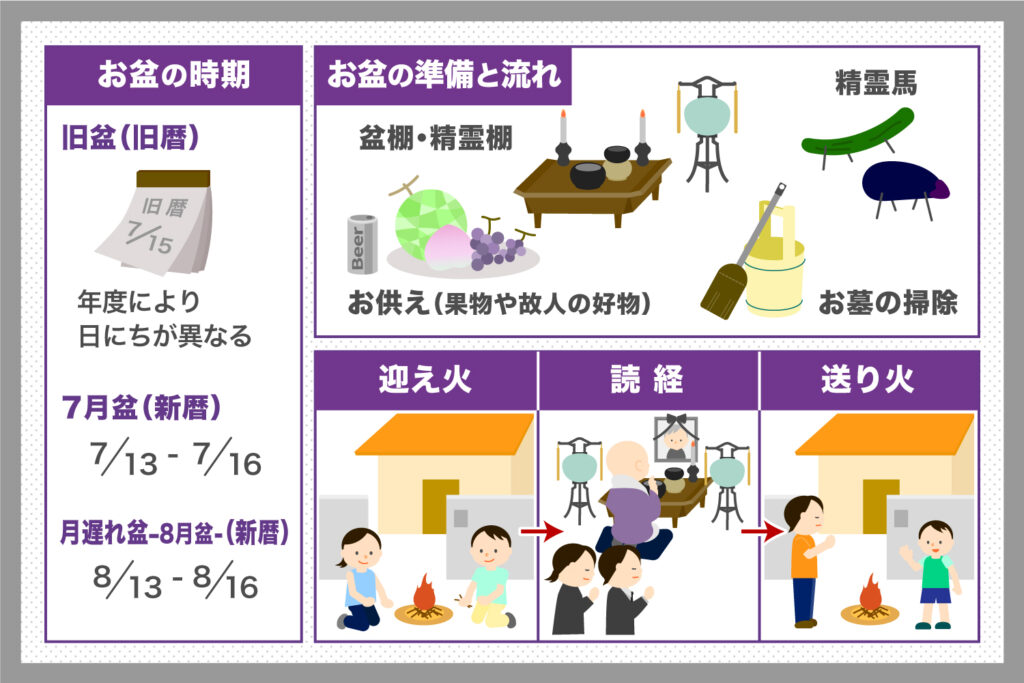

7月がお盆の場合は、6月の早めの時期に法要の依頼や盆提灯の手配をします。 ~7月12日(8月12日) : 盆棚や提灯を組み立てるなど事前に準備を行います。 7月13日(8月13日) : 盆棚にお位牌を移し、お供えをし、外が暗くなってきたら迎え火を焚きます。

キャッシュ類似ページ

お盆の仏壇飾りはいつから?

できるだけ12日のうちに飾るものの準備を済ませ、12日の夕方から13日の朝までに飾り付けを整えましょう。 新盆を迎える際や、親戚が少し前にお参りに来る場合などは、少し早めに飾り付けをしても良いでしょう。 中でも盆提灯は、お盆のある月の上旬から飾っても良いとされています。

キャッシュ

お盆の準備品は何ですか?

お飾りの準備準備するものは、ご先祖様の霊をお迎えするための盆棚・精霊馬(しょうりょううま)と精霊牛(しょうりょううし)・盆提灯・お花・ホオズキ・お線香・ロウソク・マッチ(ライター)などが一般的です。 ただ、宗派や地域で違いがあるので、確認してくださいね。

お盆中にやってはいけないことは何ですか?

お盆期間にやってはいけないこと8選お盆の期間に水辺に行くのは、お盆にやってはいけないことの中でも、広く言われているNG行為です。供養してもらえない亡霊が、寂しさから人間を水中に引き込むという言い伝えがよく知られていますよね・・・生き物の命を粗末にする行為も代表的なお盆にやってはいけないことです。

お盆 霊供膳 いつから?

霊供膳をお供えするタイミングとしては、故人様が亡くなられた日である祥月命日や四十九日、お盆、お彼岸などの法事・法要の際やお仏壇を新調した時に執り行われる「開眼供養(かいげんくよう)」の際になります。

お仏壇のご飯はいつ下げるばいいの?

お供えしたごはんを下げるタイミング

湯気が出なくなったタイミングを見計らって下ろす必要はありません。 朝は何かと忙しいので自分の手があいた際にでも下ろせば大丈夫です。

お盆 お供え どこに置く?

盆棚は、お仏壇の前または横に盆棚を設置します。 お位牌は、盆棚の一番上にお位牌を並べます。 また位牌のまわりには、霊前灯と呼ばれる小さな提灯や盆花を飾ります。 お供え物は中段~最下段、お参りの道具は最下段に並べます。

仏壇の中に入れてはいけないものは何ですか?

・日持ちのしない生菓子や溶けて仏壇を汚してしまう可能性のある飴類、殺生を連想する肉や魚、毛皮などはお供え物には向きません。 トゲのある花やにおいの強い花も避けましょう。 遺族へ余計な負担をかけてしまう可能性のあるものは避けるようにしましょう。

お盆のお供え物 いつ送る?

まとめると、初盆のお供えの期間はお盆期間中である8月13日〜15日の間、もしくは7月13日〜15日前後とされています。 そして、お供えを持参するのではなく、郵送で送るという場合には13日よりも前の日程で余裕を持って送るのが良いとされています。

初盆 祭壇 いつから?

13日(迎え盆・お盆入り)

新盆の初日は、主にご先祖様をお迎えするための日になります。 お盆飾りなどの準備は、遅くとも前日の12日までには済ませておくようにするのが丁寧な形です。 準備しておいたお供えを、祭壇(盆棚)を中心として盛大にお供えします。

お盆に行ってはいけない場所は?

お盆に海に入るとクラゲに刺されることが多くなることから、「お盆に海に入ってはいけない」と言われるようになったということです。 また、お盆を過ぎると水草が増えたり、水温が下がったりするので、水の事故も多くなります。 昔の人のそんな経験からも、お盆以降の海について「入ってはいけない」と言われるようになったのかもしれません。

お盆の地獄の釜の蓋が閉じる日はいつですか?

小正月(旧暦の時代、年が明けて最初の望=満月の日=1月15日)の翌日16日とお盆(7月15日)の翌日16日は、閻魔大王の縁日「閻魔賽日」の中でももっとも大きな縁日で「大斎日(だいさいにち)」といわれます。 それぞれ「薮入り」「後の薮入り」ともいわれ、その日は「地獄の釜の蓋も開く」日、と古くから言われています。

お盆の仏壇料理は?

お盆にお供えする精進料理は、霊供膳(りょうぐぜん)と言う器を使い、一汁三菜のご飯・味噌汁・煮物・和え物・炒め物が一般的です。 精進料理では白飯が基本であり、ご先祖様が飢えないようにという願いを込めて、器に丸く大盛りにするのが正しいやり方です。

仏壇のお水はいつ下げる?

基本的お供え 「五供」といって香(線香と抹香)、生花、ろうそく、水やお茶、仏飯を供えます。 水とお茶、仏飯は毎日取り替え、夕方に下げますが、それらは捨てずにいただくようにします。

仏壇 お供え お菓子 いつ下げる?

お供えは、初日の彼岸入りにお供えし、最終日の彼岸明けに下げることが好ましいです。 お彼岸の間はお供えがある状態にしましょう。 またお供えが終わったら家族でいただくのが基本です。 お供えを食べることはご先祖様と食事を分け合うことを意味し、供養の一環とされています。

お盆の時 仏壇はどうする?

お盆では仏壇自体はどうすればいいのでしょうか。 お便は精霊棚を飾ることが中心なので、仏壇は特に何もしなくても問題はありません。 従って仏壇の扉を開けておいても、閉めておいても特に決まりはありません。 また、地域や宗派によっても仏壇の開閉の考えは異なっています。

お盆のお供えNGは?

お盆の時期は肉や魚は避ける

肉や魚をお供え物で持って行くのは避けましょう。 なぜなら、仏教が本来禁じている殺生に通じるからです。 肉のみそ漬けや貝類などの海鮮、魚介の缶詰などは高級品のため「お供えにぜひ」と思ってしまうこともありますが、加工品も含め、肉や魚はタブーです。

お供えしてはいけない果物は?

匂いが強いもの 匂いの強い果物や花なども、お供えしないようにしましょう。 たとえばドリアンなどの臭い果物や匂いが強いマンゴー、香りの強いバラなどが該当します。 五辛と同様に、強い匂いがするものは修行の妨げになるとの考えから、仏教では好ましく思われていません。

初盆に供えるものは何ですか?

お供えにふさわしい品物は、「お盆のお供え物 (五供)」を基本として、贈答用のお線香・ローソク・お花や、旬の果物・お菓子や、日持ちもする乾麺や昆布・海苔などの食品が一般的です。 また、故人の好きだったものを選ばれる方もいらっしゃいますが、先方の負担を配慮し、万が一重なっても困らないものがふさわしいでしょう。

初盆 喪服ですか?

喪が明けていない初盆法要は、喪服が安心です

一般的に喪が明けていない初盆法要であれば、喪服で参列すると良いでしょう。 不安があれば、高齢の親族などに相談すると良いかもしれません。 家族のみの小さな初盆法要や、お墓参りに行く時には平服が一般的です。

0 Comments