コンケンの合格率は?

コン検スーパーバイザーの合格基準は?

能力値は200から800の値をとる評価得点で表し、スコア500以上を合格とします。 ※認定証について合格した方には、受検から約4~6週間で認定証を郵送します。 ※再受検に関するルール受検日を起算日として14日間は同一科目を再受検することができません。

コン検の合格点はいくつですか?

全50問出題され、スコア200~800で評価し、500以上であれば合格です。

キャッシュ

コン検のエントリー合格率は?

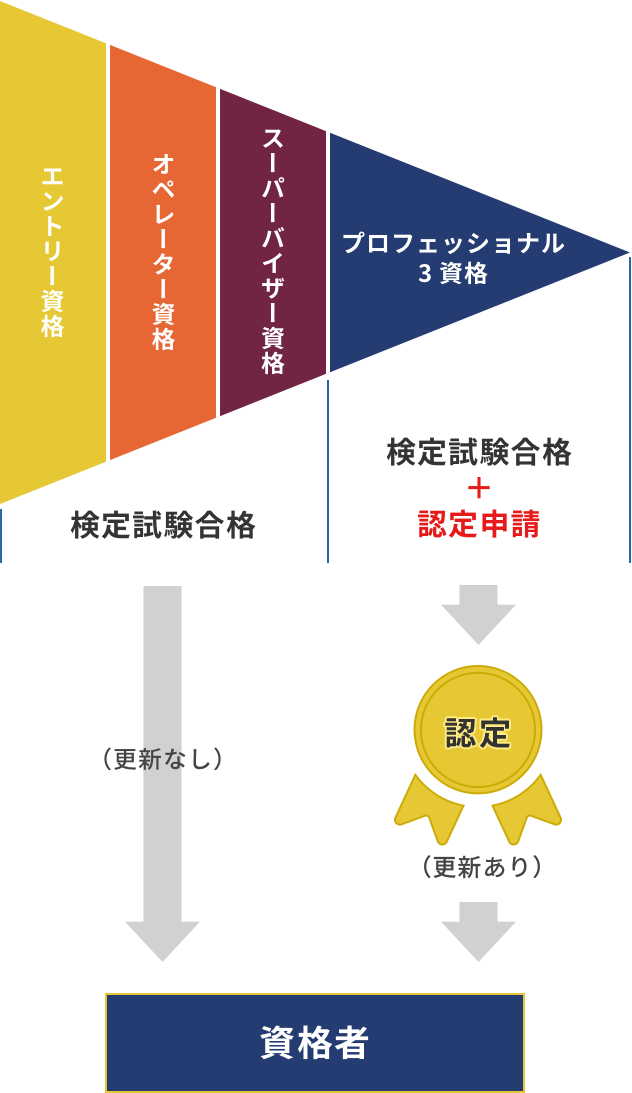

前年度の合格率はエントリー資格で78%、オペレータ資格で74%、スーパーバイザー資格で79%、プロフェッショナル資格で45%です。

コンタクトセンター検定のスーパーバイザーの難易度は?

オペレーション資格の最上位になるのがスーパーバイザー資格ですが、練習問題の内容、試験形式、過去の実績、受験対象者等で判断する限り、オペレーション資格のオペレーター(OP)、エントリー(EN)の難易度は高くありません。

キャッシュ

コン検のスーパーバイザーの合格率は?

受検者数と合格率

| 年 | 受検者数(全科目合計) | 合格率 |

|---|---|---|

| スーパーバイザー資格 | ||

| 2021年 | 3,208名 | 79% |

| 2022年 | 3,389名 | 79% |

| 累計 | 29,624名 | 79% |

コン検の受験料はいくらですか?

試験概要

| 問題数 | 50問 |

|---|---|

| 試験会場 | 全国の実施試験会場にて(詳細はお申し込み時にご確認ください) |

| 受験料 | 一般価格: 3,850円 (3,500円+消費税10%) 会員価格: 3,465円 (3,150円+消費税10%)※一般価格より10%OFF |

| 合格基準 | スコア500以上 |

| 認定申請 | 必要なし |

卒検前効果測定の合格点は?

仮免前効果測定は50点中45点以上、卒検前効果測定は100点中90点以上が合格点です!!

コン検の勉強方法は?

最もオーソドックスなやり方は、公式テキストを熟読し試験対策テキストで演習するというやり方でしょう。 また、すでにコンタクトセンター業務に従事している方は実務業務と関連づけて学習することでより効率的に学習できたとの声もありました。

共通テスト2023の受験料はいくらですか?

大学の受験料(入学検定料) 2023年度・入学者選抜

| 大学入学共通テスト(3教科以上受験) | 18,000円 |

|---|---|

| 大学入学共通テスト(2教科以下受験) | 12,000円 |

| 国公立大2次試験(注) | 17,000円 |

| 私立大(医歯学部等除く) | 30,000~35,000円程度 |

受験料無料の大学はどこですか?

2022年1月5日現在、共通テスト利用入試などの検定料無料で対応する私立大学は、札幌大谷大学、千葉工業大学、麗澤大学、大和大学、大阪観光大学、吉備国際大学、九州保健福祉大学の7大学(大学ジャーナルオンライン編集部調べ)。

効果測定やらないとどうなる?

効果測定に合格しないと、それぞれの学科試験やみきわめ(検定前の最後の技能教習)を受けることができません。 効果測定は、教習所のパソコンによって行われることが多いですが、教習所によっては、実際の学科試験と同じように、問題と解答用紙を配り、マークシートに答えを書かせる方法で行っている場合もあります。

本免試験 何問間違えたら不合格?

試験問題は、テキスト問題90問とイラスト問題5問の合わせて95問から構成されています。 配点はテキスト問題が1問1点、イラスト問題が1問2点の100点満点です。 合格基準は90点以上なので、テキスト問題を10問以上間違えると不合格になります。

コンタクトセンター検定の受験料はいくらですか?

試験概要

| 問題数 | 50問 |

|---|---|

| 試験会場 | 全国の実施試験会場にて(詳細はお申し込み時にご確認ください) |

| 受験料 | 一般価格: 3,850円 (3,500円+消費税10%) 会員価格: 3,465円 (3,150円+消費税10%)※一般価格より10%OFF |

| 合格基準 | スコア500以上 |

| 認定申請 | 必要なし |

共通テスト 何割 すごい?

まとめ 難関大に合格するには、共通テストで8割以上!と言われます。 しかしよく見てみると、得点率が7割だったとしても、有名大学に合格できる可能性があることがわかりましたよね。 また全国広く大学を探すことで、思いがけない方面に興味がわいたり、知らなかった学部を知れたりというメリットもあります。

共通テスト 何割が普通?

まず、共通テストでどの程度得点すればいいのか? 20年まで実施されたセンター試験の受験者全体の平均点は、例年ほぼ60%前後だった。 問題レベルが「学習の達成度を見る」ため、教科書(章の練習問題など)の範囲で、受験者平均が60%程度となるように作られたからだ。

大学入試 滑り止め 何校?

大学受験は何校受けるのがよいか

おすすめは、志望校1校、それより偏差値がやや下の併願校を2校・滑り止めを2校の合計5校程度。 併願・滑り止めは1校程度増減してもよいでしょう。 合計で4~6校がおすすめです。

大学受験 平均何校受ける?

受験校数は人によってさまざまだが、平均すると3~4校となる。 7校以上受験した人も多いが、このように受験校数が多い人は、私立大の共通テスト・センター利用入試をうまく活用していたようだ。 また、1校(本命大)のみ受験したという人も意外に多い。 受験にかかる費用は決して安くないし、数打てば当たるというものでもない。

効果測定 ムサシ 何回まで?

② MUSASIは時間、場所を問わずいつでも、何回でも受けることができます。

効果測定どうやったら受かる?

効果測定に受かるための2つのポイント4.1. ポイント1:これまで学科教習で習ったことを何度も復習する 4.1.1. 教科書をとにかく読み込む 4.1.2. ムサシを何度も解いて苦手ポイントを克服する4.2. ポイント2:ひっかけ問題があることを頭に置いて問題文をしっかり読む

仮免と本免 学科どっちが難しい?

本免学科試験は、仮免学科試験と比べ、制限時間50分、問題数は95問でこのうちイラスト問題(危険予測)が5問(1問2点)、100点満点中90点以上で合格となります。 全ての学科項目から出題されるため、範囲が広く、難易度は仮免学科試験より高くなります。

0 Comments